Essayez de visualiser une personne qui vous met mal à l’aise ou qui vous a mis mal à l’aise par le passé.

Essayez de bien distinguer les traits de son visage, sa gestuelle, le timbre de sa voix, sa façon de rire ou de sourire, etc.

Prenez un instant pour écouter vos sensations.

Imaginez ensuite une personne avec laquelle vous partagez souvent de bons moments, avec laquelle la complicité est évidente.

Visualisez bien cette personne et soyez de nouveau attentifs à vos réactions, y compris les plus infimes.

Constatez-vous quelque chose ? Comment vous sentez-vous ?

Si mon expérience ne tombe pas à l’eau, vous devriez avoir des sensations bien différentes entre le premier et le deuxième exercice.

Vous vous demandez sûrement où je veux en venir ?

Je vous explique tout dans ma lettre du jour.

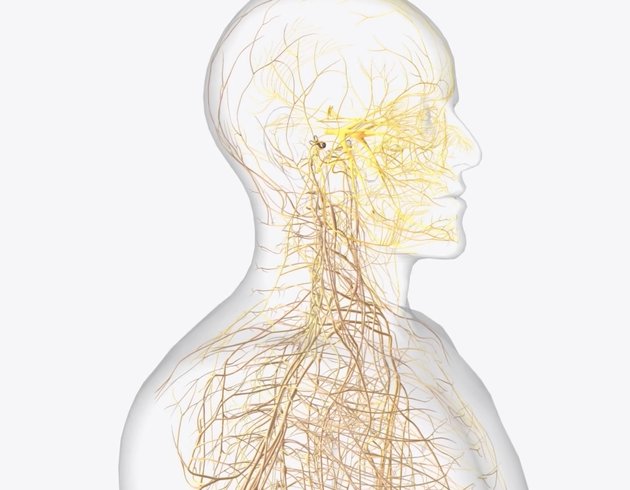

La théorie polyvagale qui commence à faire du bruit

La théorie polyvagale, vous connaissez ?

C’est Stephen W. Porges, chercheur émérite et professeur de psychiatrie à l’université de Caroline du Nord, qui a posé les bases de cette théorie issue du domaine des neurosciences.

Pour simplifier, elle explique les réactions physiques ou psychologiques qui proviennent directement de notre système nerveux autonome (SNA). Et qui sont par conséquent inconscientes.

Ces informations, traitées par notre système nerveux autonome, permettent deux choses. Evaluer l’état physiologique du corps (nos fonctions vitales) et le niveau de danger perçu (sécurité, danger, danger de mort).

La théorie polyvagale met en avant trois systèmes qui sont sensibles à ces informations et qui constituent le système nerveux autonome :

- Le système sympathique. Il intervient face à une situation de danger et permet la fuite ou le combat. Il sert à mobiliser nos énergies avec une accélération du rythme cardiaque, de la respiration, une augmentation des réactions musculaires. Il prépare le corps à un défi physique ou psychologique.

- Le système parasympathique. Il mène à un état de calme et de repos.

- Le système vagal qui se divise en deux branches.

Les deux branches du système vagal

- Le système vagal ventral. C’est celui qui domine lorsque nous nous sentons en sécurité. Nous ressentons alors du bien-être, du calme. La voie vagale ventrale est aussi celle du lien social et de l’attachement.

- Le système vagal dorsal. Il s’active lorsque nous sommes confrontés à un danger considéré comme vital. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne relève pas du système sympathique. Paradoxalement, il active le système parasympathique avec une telle intensité que le corps est mis en veille. Cela peut provoquer une dissociation, de la sidération, une incapacité à réagir.

Ce système complexe est activé par la « neuroception », un terme inventé par S. Porges, qui qualifie un processus inconscient mesurant le niveau de risque en permanence, comme une sorte de radar qui détecte dans notre environnement la sécurité ou le danger.

Un réseau ultra-sensible

Les va-et-vient entre les systèmes sympathique, parasympathique et vagal sont normaux.

Les trois états ont leur utilité et travaillent ensemble pour nous protéger, mais la communication entre les différents réseaux peut parfois se dérégler.

Les problèmes surviennent lorsqu’on se retrouve « bloqué » dans l’un des états.

On peut par exemple avoir l’impression d’être en danger dans un environnement sûr… Ou au contraire ne pas voir le danger dans une situation à risque, ce qui n’est pas beaucoup mieux.

Pour donner un exemple concret : un enfant qui a été mordu par un chien agressif pourra, une fois adulte, ressentir un malaise en présence d’un chien même si celui-ci est le plus gentil du monde.

Un traumatisme qu’il a probablement oublié a en quelque sorte déréglé son système polyvagal.

Sans qu’il s’en rende compte, sa neuroception lui indique en sourdine que la présence d’un chien peut représenter un danger imminent.

Une autre personne peut ne plus percevoir ses limites sociales ou physiques si elle est constamment sous l’influence du vagal ventral et se mettre en danger sans s’en apercevoir en entretenant de mauvaises relations ou en agissant de façon inconsidérée.

Un cas problématique, mais souvent relaté lors d’agressions, est un blocage dans le système vagal dorsal. La personne agressée, au lieu de se défendre, se retrouve dans un état de sidération qui la rend incapable d’agir.

Deux faces d’une même pièce

La particularité de la théorie polyvagale est qu’elle attache une importance majeure aux deux branches du nerf vague. La branche dorsale, et la branche ventrale.

Ce sont elles qui régulent tout le système et elles sont toutes deux indispensables à notre équilibre.

Ce sont les différents signaux que nous percevons de façon inconsciente dans diverses situations qui stimulent l’une ou l’autre.

Une grande partie des déclencheurs proviennent par exemple des interactions sociales. Des comportements, des attitudes, des regards, d’infimes signaux provenant des expressions faciales, etc.

Il peut aussi s’agir de stimulations sensorielles, une odeur ou un son par exemple.

Lorsque le système vagal ventral est actif, on se sent en harmonie avec les autres et son environnement.

On peut même participer au bien-être général en envoyant à notre tour des signaux de sécurité au travers d’un sourire, d’un regard, de notre façon d’être.

À l’inverse, lorsque nous sommes confrontés à une situation dans laquelle nous nous sentons impuissants à lutter ou à fuir, c’est la branche dorsale du nerf vague qui fait la loi.

Un état dorsal vagal suractif qui se prolonge finit par provoquer des symptômes qu’on ne soupçonne pas.

Si vous ressentez de façon chronique :

- Une extrême fatigue ou léthargie

- Une sensation d’engourdissement ou de dissociation

- Des difficultés à vous concentrer

- Une faible motivation, du découragement, un état dépressif

- Des crises de tétanie

Cela peut provenir de votre système vagal dorsal qui est trop sollicité.

Plusieurs facteurs peuvent déclencher cette surexcitation de l’état vagal dorsal. Un stress chronique, un conflit qui dure, des changements de vie importants, apprendre qu’on souffre d’une maladie grave, avoir l’impression d’être dans une impasse, sans solutions face à un problème, etc…

Il faut alors raviver le vagal ventral pour revenir à l’équilibre.

Une affaire de rétroaction

Diverses techniques existent, par exemple la cohérence cardiaque ou la méditation en pleine conscience.

Il en existe une autre, moins connue, qui me ramène à la petite expérience que je vous ai invité à partager avec moi en début de lettre.

Les changements d’états du SNA se manifestent par des sensations physiques ou psychologiques, mais aussi des mouvements musculaires inconscients.

De manière générale, toutes les émotions sont associées à une expression faciale particulière, n’est-ce pas ?

Lorsqu’on a peur, l’expression de notre visage change de façon plus ou moins spectaculaire. Idem lorsque nous éprouvons du dégoût ou de la joie.

Quand on se sent menacé, des muscles de notre oreille interne se mobilisent de façon à favoriser la perception des basses fréquences qui sont souvent identifiées comme source de danger (grognement, bruit du tonnerre etc.).

Savez-vous qu’il existe un phénomène de rétroaction entre tous ces petits muscles et le système nerveux autonome ?

Des thérapies manuelles pour rééquilibrer le nerf vagal

Autrement dit, on peut utiliser des méthodes manuelles ou physiques pour favoriser tel ou tel état vagal !

Lorsque vous avez imaginé la personne avec laquelle vous ne vous sentez pas bien, n’avez-vous pas eu une sensation de tension, voire de colère ou d’inquiétude ?

Votre visage n’a-t-il pas été en proie à de subtils changements.

Un sourcil qui se fronce presque imperceptiblement ?

Les mâchoires qui se serrent ?

Lorsque vous avez imaginé une personne avec laquelle vous êtes en confiance, ne vous êtes-vous pas senti apaisé, et votre respiration n’est-elle pas devenue plus ample ?

Involontairement, vous avez même peut-être esquissé un sourire.

Ces micro-contactions sont venues agir sur les muscles de votre visage et ont envoyé un message de tension ou de relâchement à votre système nerveux.

Ce qu’il faut en retenir, c’est que les thérapies manuelles sont tout à fait adaptées au rééquilibrage du nerf vagal.

Vous n’y avez peut-être pas pensé, pourtant elles sont aussi efficaces que les techniques qui reposent sur l’alimentation ou la gestion des émotions.

Je pense aux séances de yoga qui visent à la stimulation du nerf vague (je vous recommande les vidéos d’Arielle Schwartz par exemple[1]), ou à des séances chez des praticiens qui vont savoir rééquilibrer le système polyvagal (cela peut se faire via différentes pratiques comme l’acupuncture ou en tapotant manuellement certains points qui entrent en résonance avec le nerf vague).

Vous intéressez-vous au nerf vague ? Saviez-vous qu’il était composé de deux branches ?

Vertiges, nausées après manipulation cervicales par ostéopathe.

Très bon article sur ce sujet qui reste souvent trop vague :-). Votre description est utile. Merci 🙋♀️

Très intéressant votre mail, je vous confirme que j’active tout les jours mon nerf vagual