Récemment, je vous parlais du remarquable travail de Pierre Tubery et de son épouse Anne-Marie autour des plantes médicinales africaines. À cette occasion, je me suis aperçu d’une chose… S’il est assez facile d’avoir des informations précises sur les recherches et la vie de Pierre, Anne-Marie bénéficiait d’une mise en lumière bien moindre. Souvent associée au nom de son mari, bien peu d’articles évoquent son apport, ses projets personnels, ses motivations, sa personnalité… En-dehors de toute démagogie, il me semble que les femmes sont bien trop souvent réduites au rôle de figurantes lorsqu’elles participent à de grandes découvertes. Heureusement cela a bien évolué avec le temps, même s’il reste encore des progrès à faire. C’est pourquoi je voudrais aujourd’hui mettre un gros coup de projecteur sur l’une d’entre elles, et pas des moindres : Rosalind Franklin.

Qui est Rosalind Franklin ?

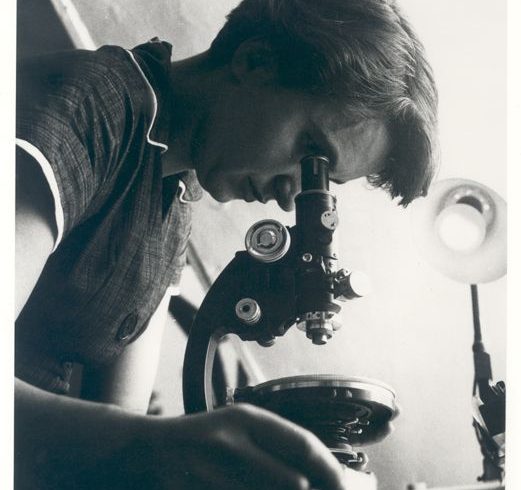

Qui a déjà entendu parler de Rosalind Franklin (1920 – 1958) ?

En toute honnêteté, je vous avoue n’avoir découvert son existence et ses travaux que très récemment.

Cette brillante scientifique était pour moi une parfaite inconnue.

Pourtant vous allez voir que son histoire est assez sidérante.

Quand on est une jeune anglaise qui souhaite faire une carrière scientifique à une époque où à peine 5 % de filles parviennent à obtenir leur doctorat (contre 95% de garçons), on s’attend forcément à ce que la route ne soit pas simple…

Eh bien cela n’a pas empêché Rosalind de poursuivre son rêve.

En 1945, elle obtient son doctorat en Physique-Chimie à Cambridge.

Anecdote incroyable. L’obtention de ce diplôme est un véritable exploit, car à cette époque Cambridge ne délivrait pas officiellement de diplômes aux femmes !

Elle deviendra par la suite une chimiste, biologiste moléculaire et cristallographe d’exception.

Sa spécialité ? La porosité des structures carbonées dont elle explore toutes les facettes grâce à la cristallographie, aux techniques de diffractométrie et aux rayons X.

Ces recherches auront des retombées industrielles majeures, notamment pour la fabrication de masques à gaz et de matériaux isolants.

C’est en France, à Paris, qu’elle trouvera une certaine reconnaissance et poursuivra sa carrière à partir de 1947.

Elle se lie d’amitié avec des chercheurs, se passionne pour la culture française, elle fait de longues randonnées dans les Alpes à pied, discute dans les bistrots, s’immerge dans la langue et la gastronomie.

C’est sans doute la période la plus heureuse de sa carrière de scientifique.

Elle ne durera pas bien longtemps, puisque dès 1951 elle reprend le chemin de Londres pour rejoindre le département de biophysique du King’s College, pour travailler sur une mystérieuse molécule encore peu comprise, mais très à la mode dans le milieu scientifique : l’ADN.

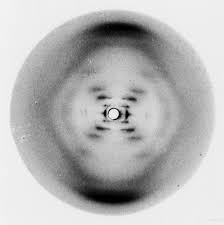

Le cliché 51

Depuis le début du XXe siècle, le monde scientifique s’intéresse de près aux chromosomes, à l’ADN, au patrimoine génétique, sans trop en comprendre le fonctionnement exact.

L’ADN, sa forme ou encore son rôle demeurent un mystère.

Cela va changer avec… devinez qui ?

À l’époque de Rosalind, personne n’envisage que l’ADN, composé de substances aussi basiques que des sucres, des phosphates et des bases azotées, puisse être à l’origine de la transmission des caractères héréditaires.

On ne sait même pas à quoi ressemblent les molécules d’ADN. Et encore moins comment les informations génétiques sont transmises et sous quelle forme.

Rosalind Franklin quitte donc Paris en 1951 pour travailler au King’s Collège de Londres qui a fait de la recherche autour de l’ADN une priorité.

C’est là qu’elle est censée rejoindre l’équipe d’un certain Maurice Wilkins… disons plutôt se mettre au service de Wilkins.

Inévitablement, les rapports se tendent entre Wilkins et Rosalind. Mais elle fait son travail avec toute la rigueur qui la caractérise.

Elle est alors la seule femme du département… Et son indépendance est vécue comme de l’insubordination par ses collègues masculins, et Wilkins en particulier.

Parallèlement, un autre duo au sein de l’équipe, composé de Francis Crick et de James Watson, se penche aussi sur la structure de l’ADN.

En 1952, c’est pourtant Rosalind qui réalise la première image précise d’une fibre d’ADN.

Ce cliché historique, connu sous le nom de cliché 51, va permettre de comprendre la structure en double hélice de l’ADN, indispensable pour appréhender son fonctionnement.

Malgré cette découverte de poids, Rosalind quitte le King’s collège en 1953. Les conflits avec Wilkins ne sont plus tenables.

Un départ précipité qui lui coûtera très cher…

Petits arrangements entre amis

Malheureusement pour elle, le fameux cliché 51 est passé entre les mains de Wilkins, Watson et Crick qui, de leur côté, patinaient dans leurs recherches autour de la structure de l’ADN.

Imaginez sa fureur et sa stupeur lors qu’elle apprend que Watson et Crick d’un côté, et Wilkins de l’autre, vont publier dans la prestigieuse revue scientifique Nature des articles annoncés comme révolutionnaires sur la structure de l’ADN.

Rosalind ne se démonte pas. Elle exige que l’un de ses articles faisant état de la structure en hélice de l’ADN soit également publié dans le même numéro.

Le 25 avril 1953, Nature publie effectivement les trois articles. Mais c’est celui de Watson et Crick qui est largement mis en avant.

Cette découverte est d’une telle importance qu’elle vaudra à Watson, Crick et Wilkins le prix Nobel en 1962 !

Rosalind, malheureusement décédée quelques années plus tôt d’un cancer des ovaires, n’aura pas cet honneur.

Lors de leurs discours, aucun des trois lauréats du prix suprême n’aura le moindre mot sur le rôle de Rosalind Franklin dans leur découverte.

Seul Wilkins prononça fugacement son nom.

Pire encore. En 1968, James Watson « se paie » Rosalind en se plaignant de son mauvais caractère, et l’accuse d’être une féministe qui n’a fait que gêner la réflexion de ses collègues !

Il ne reviendra sur ces propos honteux que 10 ans plus tard, en admettant enfin l’importance du travail de Rosalind et que la façon dont les femmes de science étaient perçues à l’époque lui avait été préjudiciable.

Mieux vaut tard que jamais mais, bon sang, quel triste et pitoyable aveu…

Rosalind Franklin : une fin de carrière tout aussi remarquable

Épuisée de devoir faire face à des relations toxiques avec ses collègues, Rosalind Franklin quitte le King’s College dès la fin 1953.

Loin de se décourager, elle rejoint alors le Birkbeck College, un établissement de l’Université de Londres situé à Bloomsbury.

Elle y trouvera enfin un appui bienveillant auprès du physicien John Bernal qui la qualifie de « brillante expérimentatrice ».

La confiance qu’il lui accorde est telle qu’elle se retrouve à la tête de son propre groupe de recherche.

Elle se consacre alors à un nouveau domaine : les virus.

Avec son équipe elle fera une autre découverte majeure, en démontrant que l’ARN des virus se situe à l’intérieur d’une coque protéique hélicoïdale.

Cette découverte a permis de considérablement progresser dans la recherche des traitements contre les infections virales.

Entre 1953 et 1958, elle publie plus de 15 articles majeurs, établissant les bases de la virologie moléculaire.

La voilà enfin épanouie dans un environnement où elle est respectée, et même, il faut le dire, admirée.

Mais en 1956, ce bonheur fugace prend fin.

Elle se sait atteinte d’un cancer des ovaires et, malgré plusieurs opérations et de lourds traitements, elle finira par y succomber le 16 avril 1958, à l’âge de 37 ans.

Comme Marie Curie, qu’elle admire tant, son exposition répétée aux rayons X aura eu raison de sa santé.

Durant toute sa maladie, elle n’aura pourtant de cesse de travailler.

Jusqu’à ses derniers mois, elle écrit, corrige, encourage, et dirige son équipe avec passion.

J’espère avoir rendu l’hommage qu’elle mérite à Rosalind Franklin et j’espère que vous aurez pris plaisir à découvrir son histoire.

Merci pour ce bel hommage à cette chercheuse hors pair, si méconnue.

Cet article est très intéressant et parfaitement édifiant.

C’est amusant que vous citiez Rosalind car j’ai fait une conférence à Argelès Gazost lors de la journée de la femme. Le titre en était : « Quelques femmes oubliées dans la Science ». Bien entendu, Rosalind était une des six dont j’ai parlé.

Merci pour ce beau témoignage de courage, d’intelligence, et de détermination.

Bonjour,

J’espère que cette dame méritante aura son nom sur la Tour Eiffel.

Bravo pour votre article qui revele un grand nombre de details sur la carriere de Rosalind Franklin que j’ ignorais .J’ avais decouvert son nom car il y a une plaque a son nom rue de la Garanciere , Paris 6eme , ou elle a vecu. Mais surtout par la reconnaissance qui lui est faite dans un ouvrage americain , The Code breaker de Walter Isaacson qui retrace la decouverte du CRISPR et la revolution ARN et valut le Prix Nobel 2020 justement a deux femmes l’ Americaine Jennifer Doudna et la Francaise Emmanuelle Charpentier.

Merci de rendre hommage à cette grande scientifique. J’ai été très intéressée d’apprendre qu’elle avait travaillé avec le physicien John Bernal qui était un grand savant.

Bien pour cette chercheuse que je ne connaissais pas et qui a payé de sa vie ses recherches. C,’est bien triste de ne pas l’avoir reconnue la meilleure à cette époque.

MERCI.

Merci pour ce texte qui rend justice et honneur à une femme d’exception et qui a fait preuve de ténacité et de courage dans une société patriarcale pas si lointaine . Cela fait écho à l’actualité sur la tour Eiffel et ses noms de scientifiques uniquement masculins inscrits sur le premier étage de la tour ..

Merci de nous avoir fait connaître cette merveilleuse femme, quel biopic formidable pour un film à sa mémoire !